お話を伺っていると、いまや絶望的な状況と思える海洋環境において、サンゴが再生することは可能なのでしょうか?

地球規模で進行する気候変動の結果によるサンゴの白化を食い止めることは容易なことではありません。いったん死んでしまったサンゴ礁の多くはそのまま回復していません。ひたすらサンゴにとって望ましい地道な環境整備を続けるしかありません。サンゴが再生できる環境に戻すには2つの条件を満たす必要があります。ひとつはサンゴの幼生を産み出す親のサンゴを守って絶滅を防ぐこと、もうひとつは、サンゴ礁にサンゴの幼生が着き、また生育できる水質環境を保つことです。そんな中、僕たちが永年にわたって観測をしてきた沖縄の石西礁湖周辺では再生への兆しが見られます。

石西礁湖では、2005年から環境省主導のサンゴ再生プロジェクトが実施されています。ここでは確実に成果がみられます。繰り返しになりますが、サンゴの再生にはサンゴの赤ちゃんである幼生を産んでくれる親サンゴがたくさんいること、幼生が着生して育つことができるよう海がきれいであることを満たしていればいいということになります。石西礁湖の北方の長さ12キロメートルに渡るリーフと、宮古島の隣にある伊良部島周辺の2ヶ所はその2つの条件がそろっており、サンゴの再生が確認されています。サンゴが赤ちゃんからしっかりと育ち、次世代への産卵ができるようになるまで約7年かかります。つまり1998年以降で産卵できるまでに成長したサンゴたちがいたということです。彼らは近年の連続的な白化現象の中で生き残り、過酷な海洋環境を乗り越えてきたサンゴたちなんです。彼らは高水温に対する耐性が確実に進化しているわけですね。

それは最悪のシナリオを乗り越えたと理解していいのでしょうか?

少なくとも沖縄県の僕たちの観測エリアでは、そう判断できるまでの再生が見られます。また、別途調査を進めている沖ノ鳥島でも幼生がついていることが確認できている事実も明るい兆しと言えますね。

1996年 石西礁湖北側リーフ 豊かなサンゴ、ミドリイシ属の群集

1996年 石西礁湖 豊かな枝サンゴ群集

2007年9月 石西礁湖北側リーフ 再生中のミドリイシ属の群集。全域が白化するなかここだけ元気

サンゴ再生の具体的な方法はどんな手段がとられているのでしょうか?

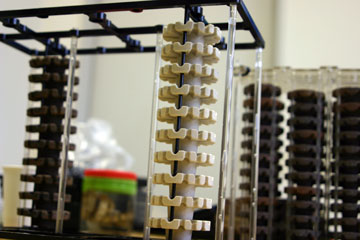

サンゴの着床具の開発が最大のテーマです。着床具は、サンゴ幼生の着生、成長、生残過程を細かく研究したうえで2002年に初めて製作しました。サンゴが嫌がらない素焼きの瀬戸物です。幼生が好んで着生する場所を提供するだけでなく、1年たって10mmサイズに成長するまで外敵生物から守ることのできる形状、そして1年半ほどして2cmくらいに成長したサンゴを、サンゴに触れないで海底に移植できる構造にしています。

着床具に育ったサンゴは1平方メートルあたり10個を海底に移植し固定します。1年ごとに観察して、サンゴが死んだものは生きたものに植え替えます。これを繰り返してサンゴを再生するのです。実験は石西礁湖(石垣島と西表島の間にある日本最大のサンゴ礁)で継続しています。開発した着床具は2002年以降ですでに6代目です。開発したものは海域で実験して次世代の開発につなげています。

写真左:開発段階の着床具

昨年開発した新型着床具はすばらしい性能です。材料は鉄鋼スラグですが、焼き物にしたことで硬くしかも海中に溶け出す成分が皆無の素材ができました。しかも3-10μほどの微細な穴が無数にあいていています。いままでの実験では5μほどの海藻の遊走子が良好につくことが確認されていて、東京湾にある大学の臨海実験所でユニークな実験をすすめています。

サンゴについては今年5月に実験を行いましたが、すばらしい着き具合でした。

こうした成果は環境省の石西礁湖自然再生事業や海域のアセスメントなどに次々と用いられています。名蔵湾の海域(石垣島付近の海域)は、陸上からの水質汚染になんらかの対策が講じられないかということで、鉄鋼スラグで作ったマリンブロックを使って、再生のための基礎研究を行っています。このマリンブロックは、瀬戸物と同様にサンゴが嫌わない素材だということが分かっています。サンゴの赤ちゃんが着生するのはサンゴ礁にあいた小さな穴の中で、約1年後には10mmに成長して外に出てくるんです。しかし自然界の穴にサンゴが着いて育つ過程を観察するのは、着き始めの段階が見えないので不可能です。そこでマリンブロックを人工サンゴ礁として、直径6mmと10mmの穴を無数に空け、一斉産卵の直前に海域に設置して、そこに育つサンゴを観察しています。

2004年 石西礁湖 25ヶ月のサンゴが育った着床具

2004年 石西礁湖

マリンブロックについて伺えますか?

鉄を製造するプロセスで発生する製鋼スラグと排ガスを原料として製造したブロック状のものなのですが、これはサンゴや貝殻の主成分と同じ炭酸カルシウムからできていて、海となじみがよくたっぷり水を含む性質のものです。

サンゴ礁の内側には砂地のラグーンという地形があります。そこには枝サンゴが密生していたのですが、白化で死んでからはガレキ化して海底を覆っています。こういう場合はそのままでは着床具を固定できませんが、マリンブロックを基盤にしてそこに着床具を固定してサンゴを再生しようと考えています。

2005年 伊良部島 白化後再生中の海域で着床具を設置

マリンブロック。製鋼スラグに炭酸ガス(CO2)を吹き込んで、スラグ中の酸化カルシウム(CaO)と反応させて炭酸カルシウム(CaCO3)を生成するという方法で作ります。もともと、海藻の成長に良いとされる製鋼スラグが原料で、これを貝殻やサンゴと同じ成分を作って固めたものですから、コンクリートのようにアルカリ性が強くなく、また多孔質体であることから海藻の着生の良い基盤材料になります。マリンブロックの基盤材料としての優れた特性は、全国各地の海で実証試験をして確認されており、海藻だけではなくサンゴの着生も非常に良いことがわかっています。

→ JFEスチール株式会社のマリンブロックページへ

→ JFEスチール株式会社のマリンブロック(サンゴ造成礁)のページへ

→ エコピープルのマリンブロック関連ページへ

未来にむかって海洋環境を私たちはどのように見守ってゆけばいいのでしょうか?

サンゴの仲間は3億年くらい前から生きている生物です。もちろん絶滅を何度も経験し今のサンゴと古代のものは種類や形はちがいます。1998年の白化以前には、1,000歳を越えるサンゴもまれではありませんでした。今でも数百歳のサンゴが残っている場所はたくさんあります。数百歳というのは、江戸時代に海底に着いた1mmくらいのサンゴの幼生がサンゴ虫になり、分裂を繰り返して今まで生きているものです。それがここ10年くらいの間に絶滅しかかっている。今や地球の海は完全に“病気”です。そのような状況にあって、いまさら誰が悪いとかそういう議論をしていても意味がないのです。

今の環境(異常な状態)の中で再生産するメカニズムを的確に把握しながら、あまりガチガチに手助けをしすぎないように、地道にサポートしてあげるような、個々の生物の生産サイクルにあった視点で行動を起こさなければいけないと思っています。その中で自分なりの処方箋をつくってあげたい、その際に重要なのは人間の力で無理をしないことです。このサンゴ再生プロジェクトの特徴は、全てのプロセスをサンゴが住む水中で行うということです。着床具は一度海にいれたら、その後は移植も含め大気に一切触れさせないようにしています。

皆さんに対するメッセージとしては、まずは海に、海の中に関心を持ってもらいたいですね。人工の環境である水族館での海中の生物を眺めるのに飽きたら、それらの本来の住みかである海中を訪ねてほしいですね。陸上に暮らす私たちは海の中のことにあまりにも無頓着なのではないでしょうか?たくさんの生命を支えるもうひとつの世界の変化、状況に興味を持って、その上で自分たちの住む陸上の世界の保全について考えて欲しいものです。

(2007年11月1日、東京海洋大学1号館408号 研究室にてインタビュー取材)