編集部|

横浜を代表する海浜公園、山下公園前の海で開催されるワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会、横浜にすっかり定着した感があります。今年も5月に開催予定ですね。ちなみに横浜は世界で最多開催地と伺いました。

*ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会

2009年、第一回大会開催をニュースで知った時は、山下公園前の横浜港でアスリートたちは本当に泳げるのだろうかと。横浜港の水質はそんなに良かったかな?と少し心配になりました。

浦垣|

2009年の大会開催が2007年に決定してから2年間で、世界中からいらっしゃるアスリートの皆様が赤潮などの影響を気にせず、安心して泳げる環境をつくり上げる必要がありました。

2009年の開催時に採用された実施内容は、競技エリアとなる海中に水中スクリーンを設置し、内側のみの水質浄化に注力するものでした。この対策により大会当日は赤潮なども発生せず、見事に成功しました。さらに、この経験は思わぬ“置き土産”を残してくれたのです。水中スクリーンの内側で生物と水質のモニタリング調査を行ったところ、水中スクリーンやスクリーンを固定している係留用基盤材に貝やホヤなどの様々な生き物が付着していたのです。浅瀬に生育する貝やホヤなどが海の環境を浄化する力を持っていることは既に多くの研究データでも立証されていましたから、この水中スクリーンの状況を見て、横浜港の浅瀬に海藻や貝類が付着できるような基盤を設置すれば、これらの海洋生物たちの力で海を浄化できるというイメージを持つことができました。

【水中写真】スクリーンに生き物がついている様子

提供|横浜市環境科学研究所

【水中写真】係留用基盤材に生き物がついている様子

提供|横浜市環境科学研究所

二枚貝による水質浄化実験の様子

提供|横浜市環境科学研究所

【水中写真】スクリーンに生き物がついている様子

提供|横浜市環境科学研究所

【水中写真】係留用基盤材に生き物がついている様子

提供|横浜市環境科学研究所

二枚貝による水質浄化実験の様子

提供|横浜市環境科学研究所

浦垣|

トライアスロン大会を横浜で継続開催できれば、横浜に”にぎわい”を呼び込めますし、横浜の新たな魅力を伝えるメッセージを世界に発信できると考え、当時の市長に“「美しい横浜港」への第一歩を踏み出します”と題したプロジェクトの立ち上げを提言しました。その結果、2011年2月、市長の記者会見が行われたのです。

*横浜市記者発表資料 「美しい横浜港」への第一歩を 踏み出します(PDF)

この記者会見に対し、素早く反応してくださったのがJFEスチール様でした。

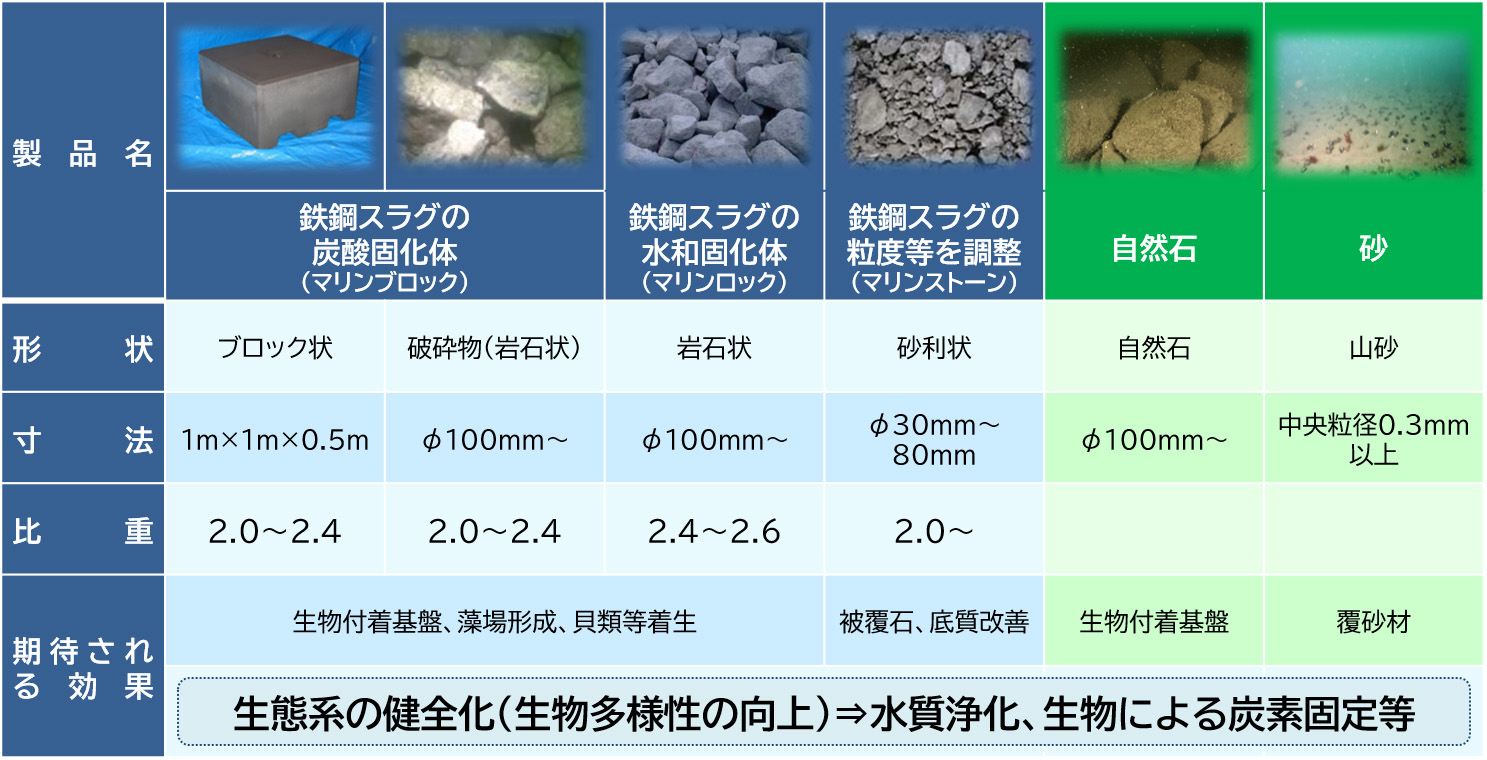

鉄鋼スラグ(*1)製品を横浜港の山下公園側の浅瀬に設置し、つき磯 (*2)を造成することで、生物たちの棲みかや逃げ場としても効果を上げるはずだと、共同研究を提案してくださったのです。

(*1)

鉄鋼スラグは製鉄所生まれのリサイクル材。2012年、国土交通省は港湾空港等の整備におけるリサイクル指針を改訂し、その用途に藻場、浅瀬、干潟造成、覆砂材、人工砂浜を追加した。

(*2)

魚や底生生物を集めるために作る人工的な漁礁。

鉄鋼スラグなどについて専門性をお持ちのJFEスチール様との共同研究により、私たち行政の力だけでは実現できなかった研究を行うことができることが決まり、私たちにとって大変ありがたいご提案でした。水質改善と生物多様性の回復の二つの実現を目指す、この公民連携での共同研究のスタートに私たちもワクワクしました。

関|

共同研究の対象とした山下公園前海域では当時、ほとんど生物の生息が確認されず、夏場は貧酸素などの問題が発生していました。つき磯を海中に造ることで、海の生きものが棲める環境をつくり、さらに彼らの力で海をきれいにするという考え方は、『SDGs』の目標14「海の豊かさを守ろう」とも合致しており、まさに時代が求めるものと思います。

編集部|

横浜市環境科学研究所とJFEスチールとの共同研究の内容について教えていただけますか?

小川|

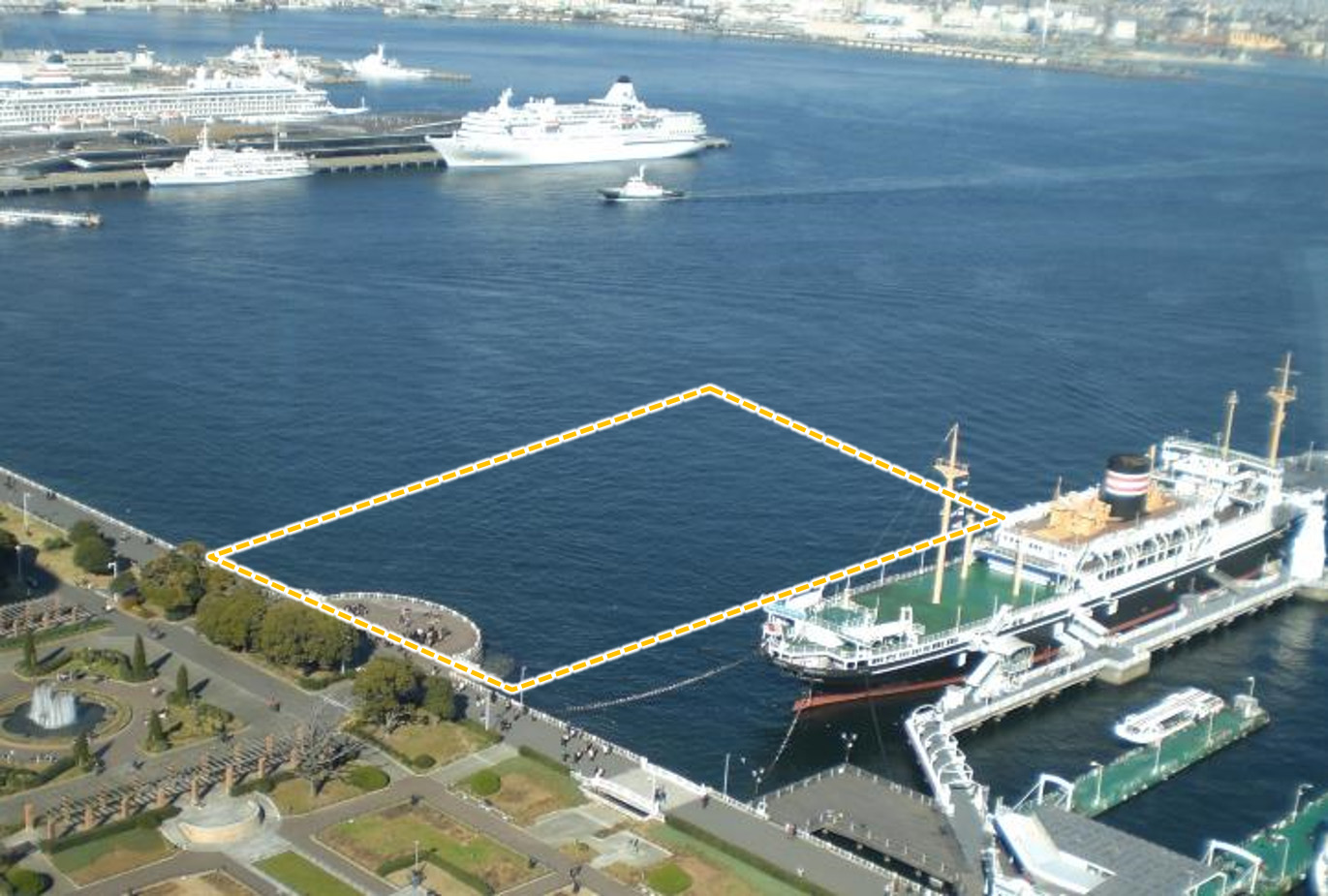

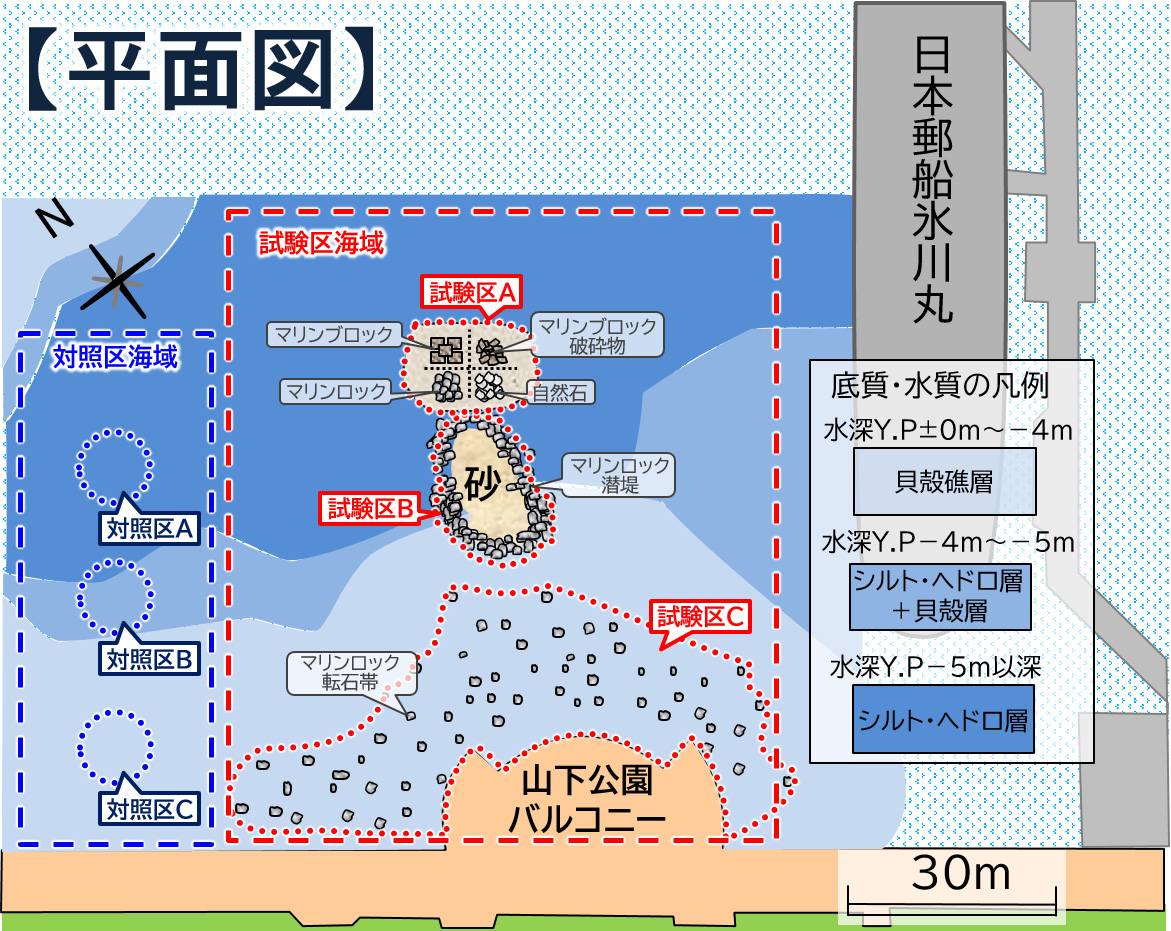

山下公園前の氷川丸の左舷側の海域を試験海域として、共同研究を行いました。氷川丸の左舷側を試験海域とした理由は、船舶の航行等に影響なく、つき磯の設置作業が実施できるためです。

この共同研究では、2013年10月に試験海域の3つの試験区にJFEスチール製の鉄鋼スラグ製品を用いたつき磯を設置しました。鉄鋼スラグ製品の選定や設置方法については、JFEスチール様がご経験やご知見をもとに提案してくださり、横浜市環境科学研究所とJFEスチール様で議論を重ねた上で決定しました。

それぞれの試験区と同等の水深の場所に3つの対照区を設けて、2013年10月から2016年1月まで、年に3~4回、試験区と対照区それぞれでの生物類数などの調査を行いました。

試験海域

提供|横浜市環境科学研究所

試験海域の平面図

提供|横浜市環境科学研究所、JFEスチール

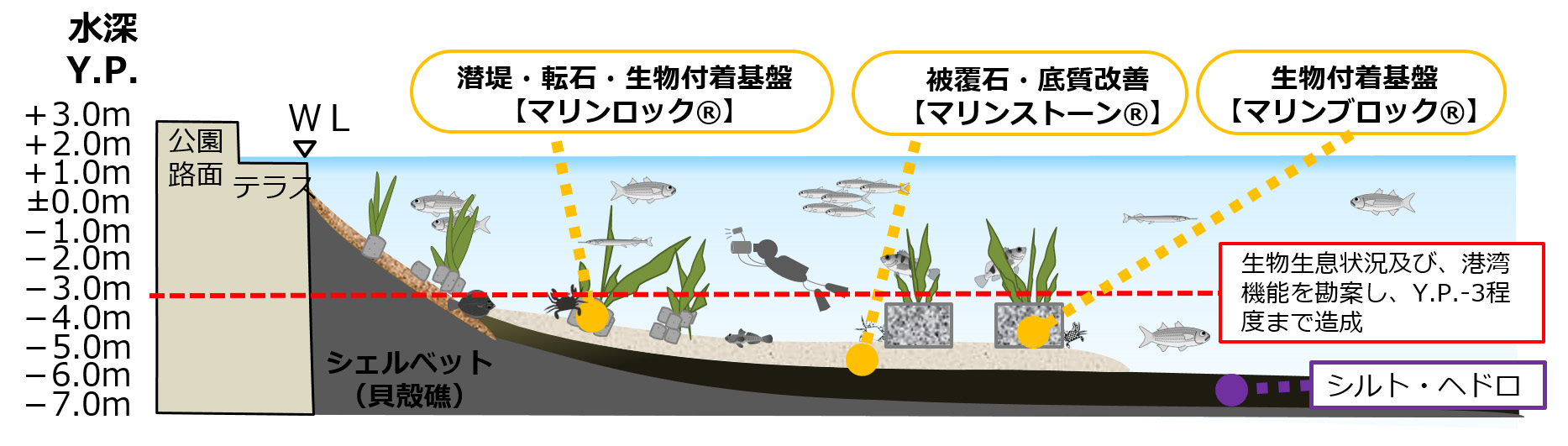

試験海域の断面図

提供|横浜市環境科学研究所、JFEスチール

使用した鉄鋼スラグ製品

提供|横浜市環境科学研究所、JFEスチール

編集部|

試験区と対照区では、どのような差がみられたのでしょうか?

小川|

3つの試験区の全てにおいて、対照区に比べて生物種類数が増え、メバルやハゼのなかま、ウミウシなども見られるようになりました。

近年ではアイナメの産卵なども確認されるなど、この海域が魚たちにとって、安心して子育てができる棲みかになっているようです。

また、生物種類数の調査には、プロのダイバーの方々につき磯の設置状態も確認いただき、海底状況を継続確認しています。2013年につき磯が設置されて11年ほど経過しましたが、つき磯の崩れはほとんど見られていません。

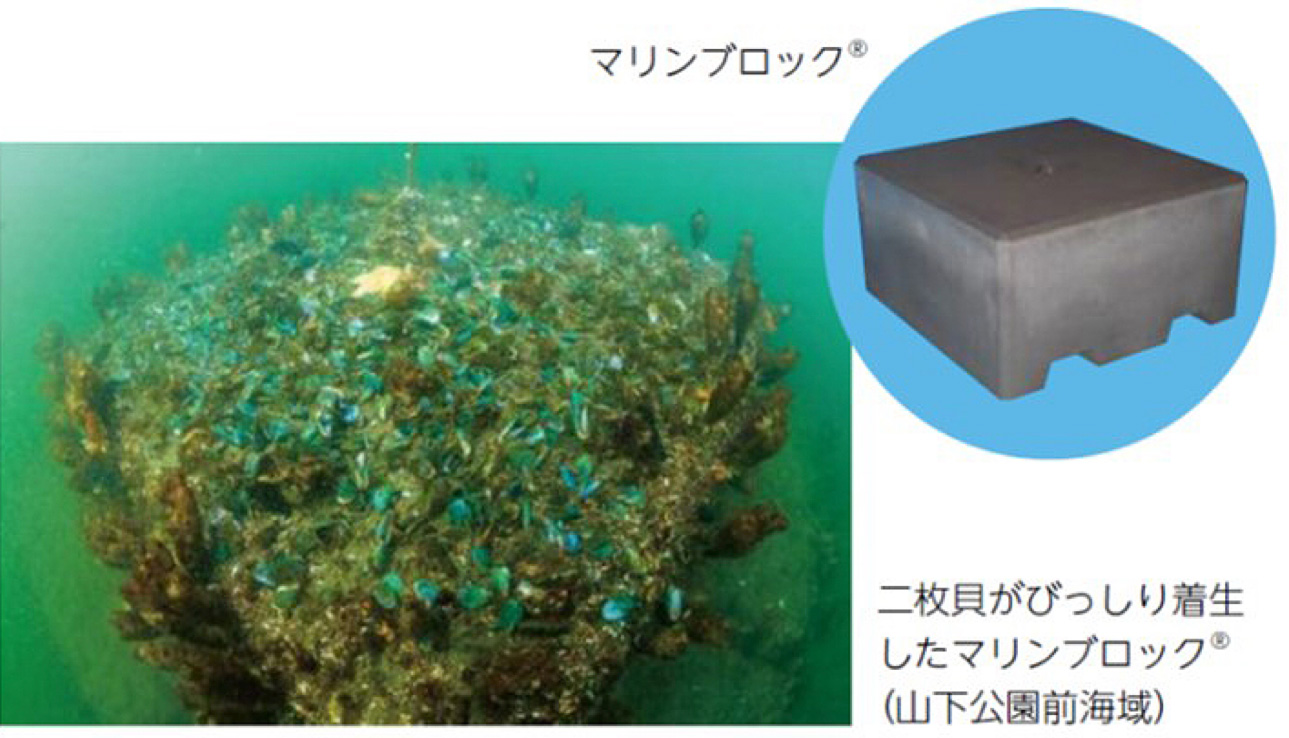

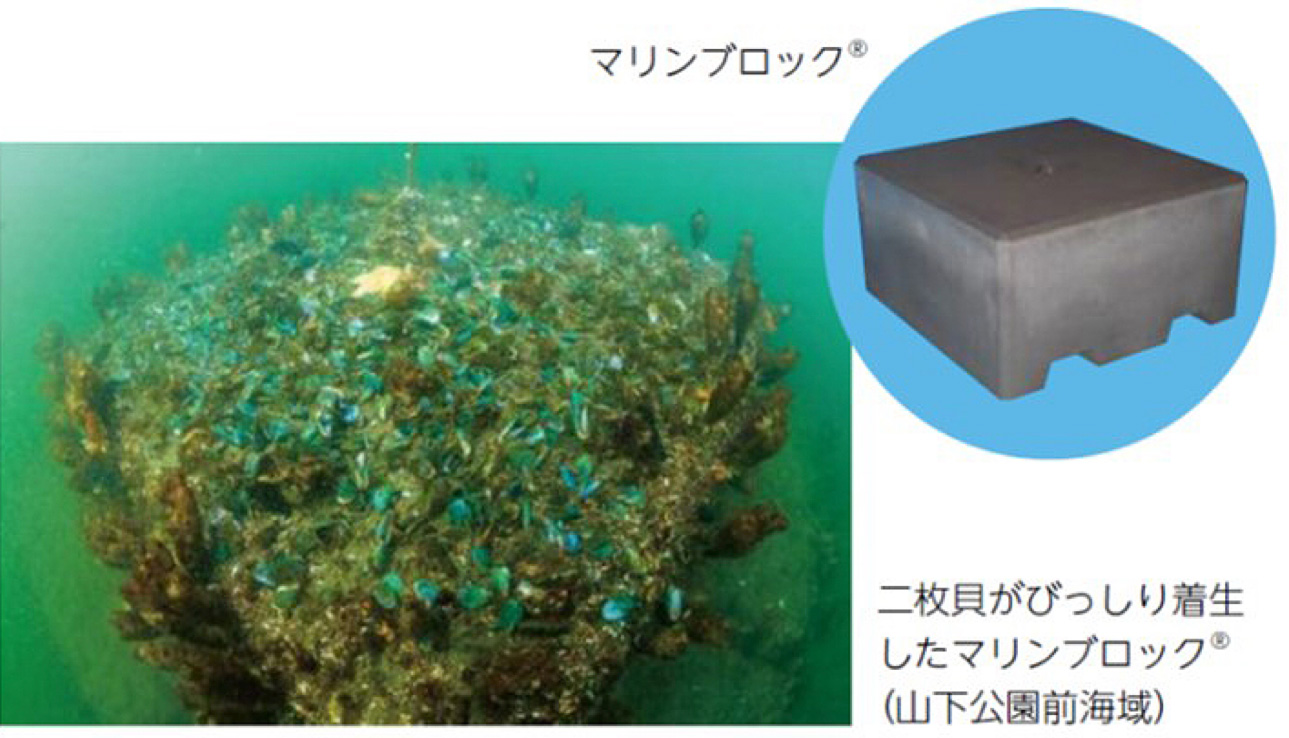

【水中写真】貝類やホヤなどが付着したマリンブロック

提供|横浜市環境科学研究所、JFEスチール

編集部|

つき磯造成はエンジニアリング力、海の中でも陸上の城壁の石組み同様に、技術が重要なポイントになるのですね。

当初は、イヴェント開催のための横浜港の水質浄化だったのが、自然界の生態系が持つ自浄能力を活用した「豊かな海づくり」プロジェクトへと発展したのですね。

“「美しい横浜港」とは、景観、賑わい、水環境の3つの要素が組み合わされ生まれる”とリリースには書かれていましたが、まさに包括的な課題解決となったのですね。

浦垣|

このプロジェクトの成果の一つとして、改めて挙げられるのは濾過食性動物の驚くべき水質浄化能力です。この試験海域のつき磯に生息する二枚貝やホヤは、1日あたり8,400キロリットル(25メートルプール17杯分)の海水を濾過していることが推計されました。

二枚貝やホヤなどが増えることで水質の向上にも寄与することが期待できます。

小川|

また、このプロジェクトの成果や横浜の海の環境を市民の皆さまに広く知っていただけるように、JFEスチール様とも連携しながら、イベントや発表会などを通して普及・啓発活動を行っています。

例えば、『ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会』の関連イベントである、『グリーントライアスロン』では、横浜市環境科学研究所とJFEスチール様が共同でブース出展し、山下公園前の海中の様子をブース内でライブ中継する取り組みを行っています。

受賞を記念して山下公園に設置したサイン

浦垣|

おかげさまで、このプロジェクトで、2022年に『令和3年度土木学会環境賞(IIグループ)』と『第5回エコプロアワード国土交通大臣賞』をJFEスチール様とともに受賞できました。こうした公民連携での共同プロジェクトを継続的に展開できたらと願っています。

*「令和3年度土木学会環境賞(IIグループ)」を受賞

*「第5回エコプロアワード 国土交通大臣賞」を受賞

*「公民連携による豊かな海づくり」の記念サインを山下公園に設置しました