~地球の声に耳を傾ける~エコピープル

私たちの日常生活のさまざまなシーンで急速に浸透する人工知能(AI)は、かつて人間が対応してきた多くの分野でそのサービスが実用化されています。「Chat GPT」など、自動で文章や画像を生成する生成AI「Generative AI」は、膨大な情報を圧倒的なスピードで処理し、今後さらに多くのフィールドで、爆発的に普及して行くことでしょう。

さて、AIがデータを“学習”するためには、人間の脳がその他の臓器とは比べものにならない程、多くのエネルギー消費すると同様、生成AIが高速で演算処理をする装置「Graphics Processing Unit 」は莫大な電力を必要とします。

AI普及の裏側では、大量のサーバーが設置された大規模データセンターの建設が各地で進み、センターが消費する莫大な電力を賄うための電力確保も近年の大きな社会課題となっています。

アメリカで再び注目を浴びる原子力発電所の建設。IEA(国際エネルギー機関)が2024年1月に公表したレポート(*)によれば、世界中のデータセンターでの生成AIの普及による電力需要の伸びは、2022年は世界全体で約460TWh(テラワット/時)だったのに対し、2026年になるとその倍以上の約1,000TWhに達するという数字を算出しています。

社会が生成AIを必要とすればするほど、消費される電力は増加し、発電の際に生じるCO2の排出量も増えます。つまり、気象変動の最大の要因であるCO2削減において、生産活動に移動や輸送、日常生活で必要とされる電力とは別に、AIが稼働するために莫大な電力が消費されている事実にも、私たちは目を配らなければなりません。

AIが、複雑な作業から私たちを解放してくれるメリットとその代償、そして人間の脳の可能性について、脳科学者の中野信子さんにお話を伺いました。

(*)

Electricity 2024

Executive summary

取材日|2025年6月26日

取材場所|東京都千代田区

インタビュー・テキスト|太田菜穂子

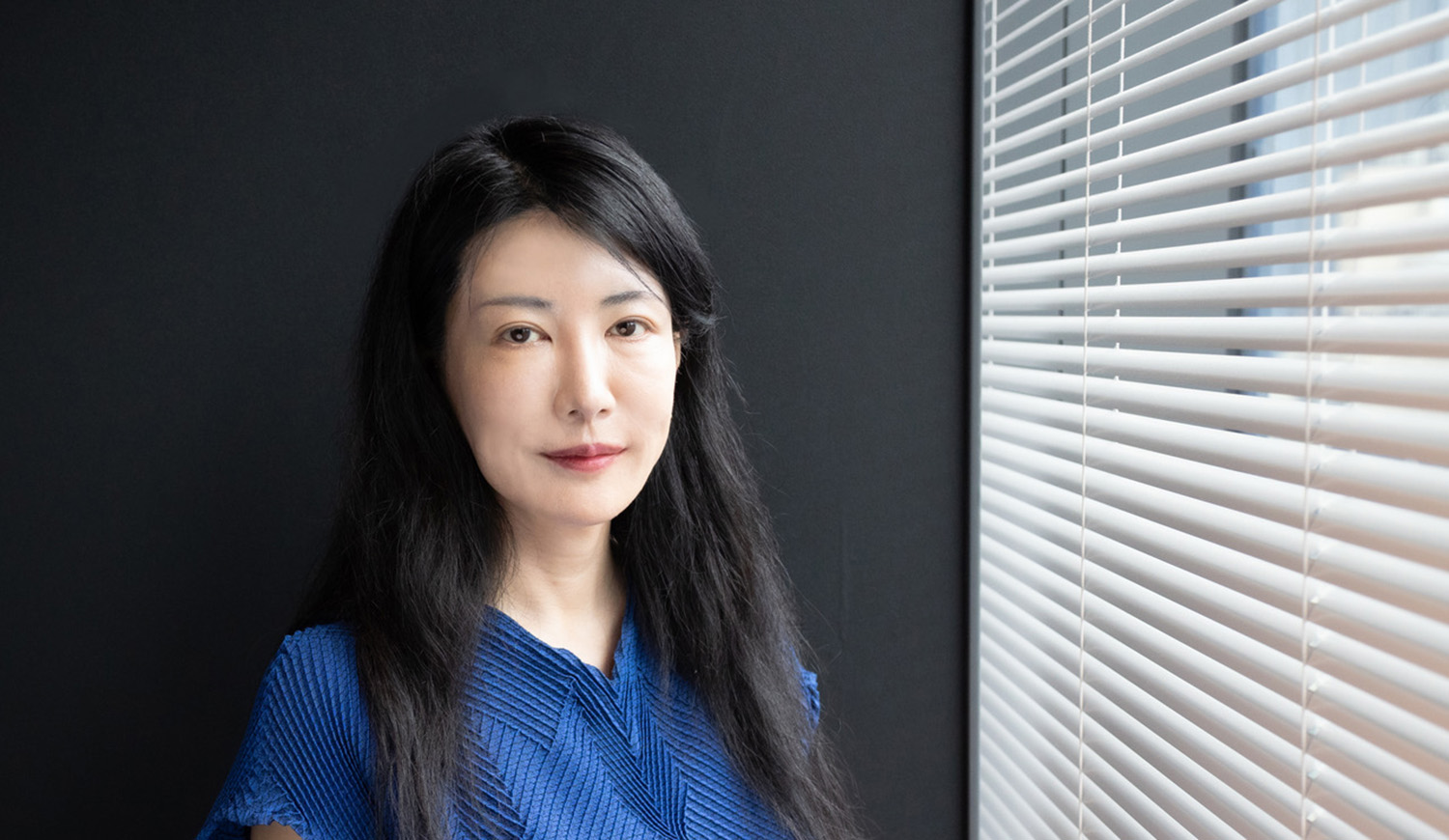

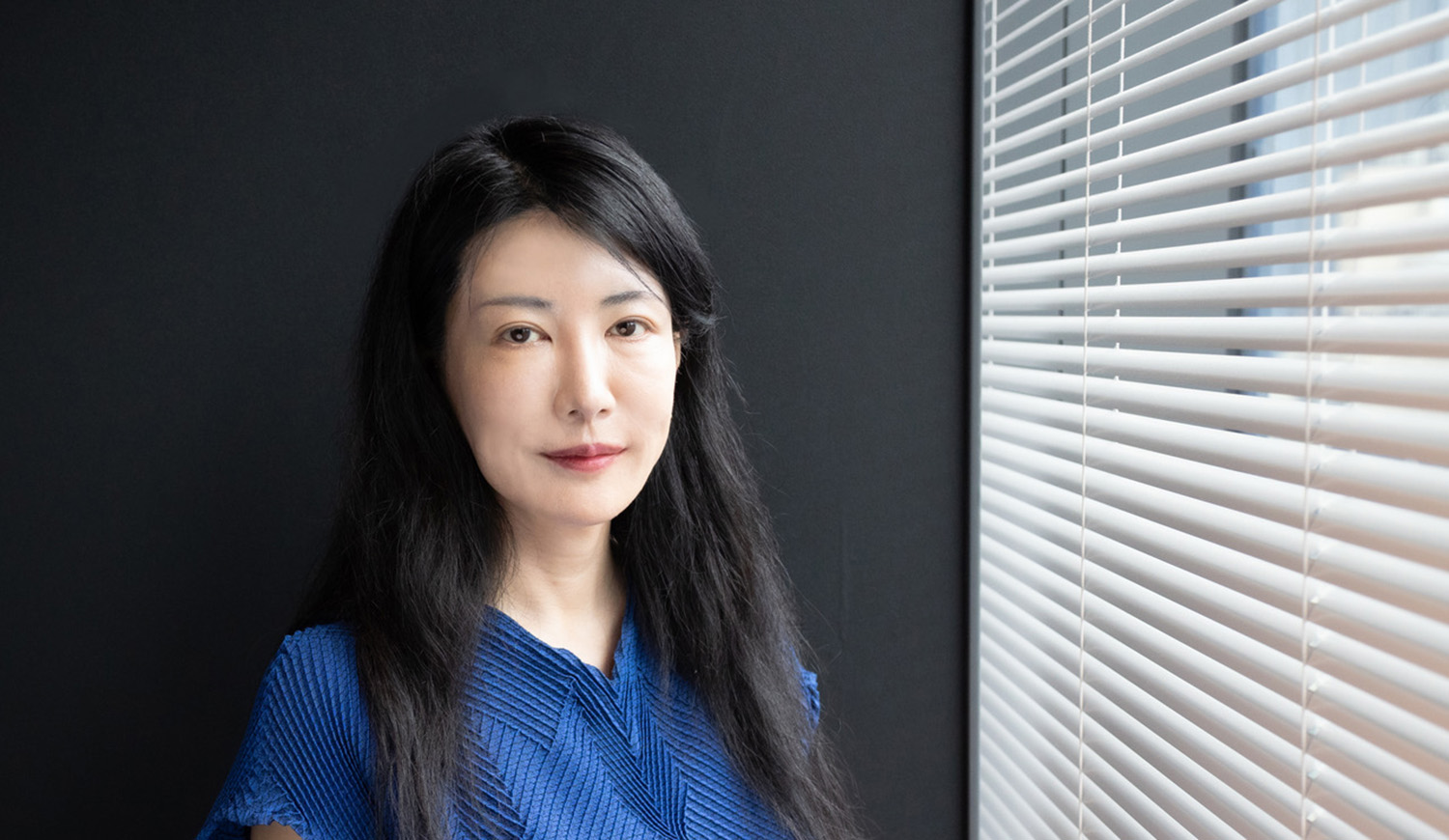

写真|宇壽山貴久子(TOKYO-GA 2.0)

中野信子さん

中野信子さん

中野信子 NAKANO Nobuko

脳科学者 / 認知科学者

医学博士

1975年、東京都生まれ。 東京大学工学部卒業後、同大学院医学系研究科修了、脳神経医学博士号取得。 フランス国立研究所で博士研究員として勤務後、帰国。 現在は、東日本国際大学教授として教鞭を執るほか、脳科学や心理学の知見を活かし、テーマ研究や執筆活動を精力的に行う。科学的な視点から人間社会で起こりうる現象及び人物を読み解く語り口には定評がある。