現在の環境負荷の4割で、ワクワクドキドキ暮らせる社会を描くにはどうするのか?

それを具体的に明らかにするのが、2024年4月に設立したOPaRL(One Planet Research Lab.)だ。

地球環境問題は限界状態にあり、特に生物多様性、チッソによる土壌汚染、気候変動、マイクロプラスチック問題は、2030年頃までに具体的な施策を講じないと文明崩壊の引き金に指を掛けることになるが、未だ対処療法的な施策さえ打てていない。

さらにこれらの問題の本質は、快適性・利便性を追い続けてきた人間活動の肥大化にあるのだが、これに関しては全くと言ってよいほど議論が進んでいない。言及すれば、次の選挙で票を獲得できないと思っている政治家が多いからなのだろうか?

ともあれ、「4割の暮らし」がどのようなものなのか、具体的に100枚くらいの未来のライフスタイルを描ければ、「なんだ、そんなことなら出来るじゃない!」と思っていただけるのでは?

そんな思いからOPaRLを設立した。

「4割の暮らし」を現在を起点として考える(フォーキャスト思考)と我慢ばかりでとてもじゃないが・・・となるが、4割の制約を肯定し、その制約の中で心豊かな暮らしを考える(バックキャスト思考)と、思いもよらなかった新しい暮らしの発見があるやも知れぬ。

バックキャスト思考で未来を描くことは我々の得意とするところであるが、問題は、描いたライフスタイルが「4割の暮らし」であるかどうかの定量性である。残念ながら、世界ではライフスタイルの定量化研究は進んでいないものの、ここ何年かの議論でなんとかその方向が見えてきた。

バックキャストで描いたライフスタイルをオントロジー工学を用いて分解するのだ。分解された要素は、LCA(Life Cycle Assessment)の手法を使って計算できる。例えば、毎日1時間かけて出勤し、食事は外食を基本としている人と、出社は週に1度だけ、その他は在宅で仕事、食事も自炊する人では、このシーンだけを取り上げれば環境負荷が2倍程度違ってくる。

こんな計算が出来るようになったのだが、朝起きて寝るまでのすべての行為を分析をする・・・。これはとんでもなく時間がかかる。

さてどうするか?

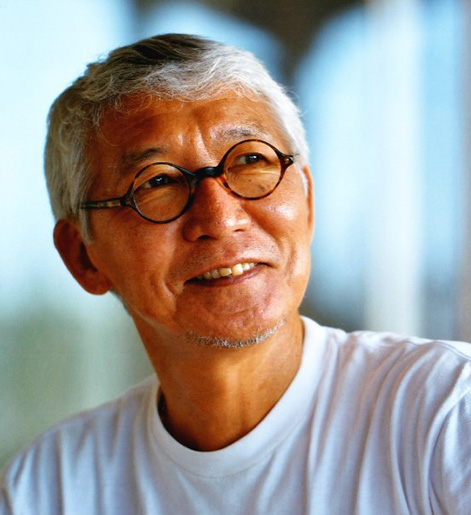

2004年㈱INAX(現LIXIL)取締役CTO(最高技術責任者)を経て東北大学教授、2014年より現職、ものつくりとライフスタイルのパラダイムシフトに向けて国内外で多くの発信を続けている。特に、2004年からは、自然のすごさを賢く活かすあたらしいものつくり『ネイチャー・テクノロジー』を提唱、2014年から『心豊かな暮らし方』の上位概念である『間抜けの研究』を奄美群島沖永良部島へ移住、開始した。また、環境戦略・政策を横断的に実践できる社会人の育成や、子供たちの環境教育にも積極的に取り組んでいる。

星槎大学沖永良部島サテライトカレッジ分校長、酔庵塾塾長、ネイチャー・テクノロジー研究会代表、ものつくり生命文明機構副理事長、アースウォッチ・ジャパン副理事長、アメリカセラミクス学会フェローほか