ワクワクドキドキ、現在の環境負荷の4割で暮らせる社会(一つの地球)を描き、それを定量的に評価する方法は何とか見えてきた。だが、大きな問題も明らかになった。人間は1日におよそ3万回の判断をしているという。それを全て網羅する訳ではないが、それでも朝起きてから寝るまでのすべての行動を一つずつ計算するには、膨大な時間がかかる。何とかこれをもっと簡単に出来ないだろうか?

OPaRL*のスタッフたちと議論している時、「沖永良部島があるじゃない?」の声・・・。

全てを計算するのではなく、低環境負荷で暮らす具体例を下敷きにして、例えば食事の仕方、仕事の仕方などを部分的に設定して計算すれば、効率的にバックキャストで描いた色々なパターンのライフスタイルを定量化できる。そしてその下敷きになれるのは、沖永良部島の暮らしではないのか?というのである。

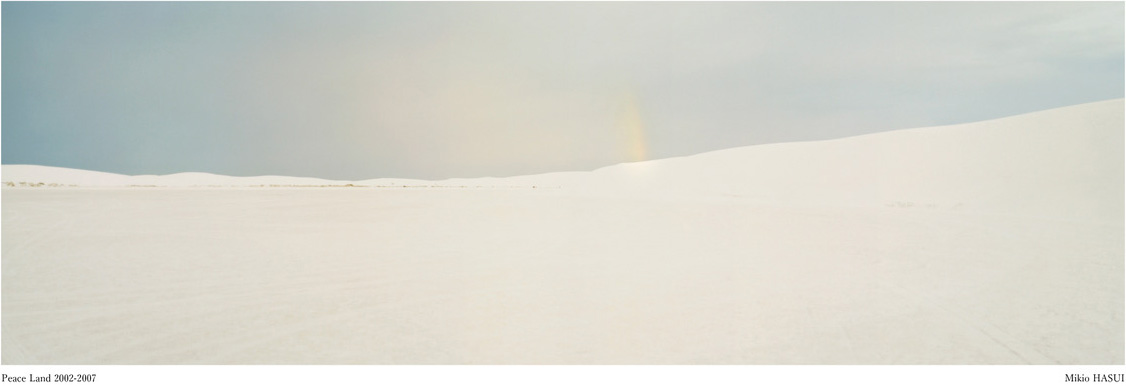

奄美群島の沖永良部島は、日本の失ってはならない文化がとてつもなく色濃く残っている(2012-13年学術調査)。実はこれがきっかけで移住し、今、島に住んでいるのだが、早速、島の人たちに協力いただき調査を開始。結果は驚くべきものだった。日本の世帯当たりの平均環境負荷は地球2.8個(約1830kgCO2/月)だが、島ではすでに4割近くが一つの地球(約650kgCO2/月)以下で暮らしており、平均すると地球1.2個(約770㎏CO2/月)に収まっているのだ。世界からみれば周回遅れの離島だった沖永良部島が、実は世界の先頭を走っていたことになる。すでに憧れの島なのだ!!

なぜ、こんなに低環境負荷で暮らせているのか?

本土の人たちに比べて貧しく、爪に火を灯して暮らしている?

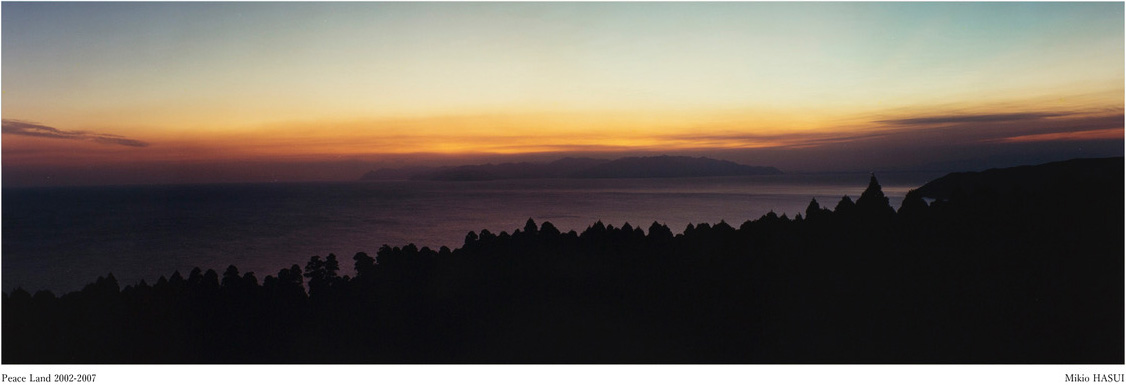

そんなことはない。毎晩酒を飲み、歌い、笑い声の絶えない島なのだ。調査の結果、全国平均に比べ、圧倒的に自然とコミュニティー(集落)の親和性が高いことがわかった。島の人たちが地球環境のことを考えて暮らしているわけではない。恐らく離島という制約の中で、自然を土台としてお互いに助け合う暮らしの構造が、今も色濃く残っているからなのだろう。

一つの地球で暮らせる社会、どうやら、それは手の届くところにあるらしい・・・。

2004年㈱INAX(現LIXIL)取締役CTO(最高技術責任者)を経て東北大学教授、2014年より現職、ものつくりとライフスタイルのパラダイムシフトに向けて国内外で多くの発信を続けている。特に、2004年からは、自然のすごさを賢く活かすあたらしいものつくり『ネイチャー・テクノロジー』を提唱、2014年から『心豊かな暮らし方』の上位概念である『間抜けの研究』を奄美群島沖永良部島へ移住、開始した。また、環境戦略・政策を横断的に実践できる社会人の育成や、子供たちの環境教育にも積極的に取り組んでいる。

星槎大学沖永良部島サテライトカレッジ分校長、酔庵塾塾長、ネイチャー・テクノロジー研究会代表、ものつくり生命文明機構副理事長、アースウォッチ・ジャパン副理事長、アメリカセラミクス学会フェローほか